4月の星空 + その延長戦

4月の星空 + その延長戦

| 毎年のことではあるけれど、春は黄砂に加えて春霞が星空観望を妨げる。しかし雨降りの後など短い時間ながら星空を望むことができる この日もそんな夜だった 南天の方角は街明かりの影響が酷くて、あまりよくない しかし黄砂が去って、わずかながら星空が望めるようになった。夜が更けるとまずまずの星空となった 星景写真の場合いたずらに加算平均で画像を重ねるより、1枚で撮影した方が結果がいいことが多い。高感度ノイズの影響を避け、デジタルによるノイズ減算の強度を抑えて140秒間という長秒間の露光とした。AP赤道儀の極軸を正確に合わせ、赤緯軸のバランスをとって機材をセットする。外気温は5℃近くまで下がっているが、比較的湿度が低いため結露の心配はあまりなさそうだが、念のためヒーターをレンズに巻き付ける 人工衛星の光跡はあえて消していない。年々光跡がひどくなる 4月こと座流星群は悪天候で全滅というか不戦敗だった。5月はどうだろうか ところで FE 12-24mm F2.8 GM は星空撮影では極めて優秀なレンズ。FE 14mm F1.8 GM や FE 20mm F1.8 G では四隅の若干のサジタルコマ収差が気になることがあるが、このレンズではその心配はほぼない。本レンズの開放F値が2.8と14mm、20mmレンズの開放F値1.8に比べて暗いので、この点については同列に比較するわけにはいかない。問題は高価なこと、リアフィルターを使わざるをえないこと、質量があること。ポータブル赤道儀に据えて気楽に、とはいかない 価値ある1本である ---------------------------------------------------- 12mm、ISO800、f2.8、140秒、マニュアルWB、LEE SP-31 ソフト №1、Raw 高感度NRはoff、長秒時NRはon、赤道儀で恒星追尾撮影、揖斐谷 SONY α7RM5 + FE 12-24mm F2.8 GM 2025年05月01日01時21分 |

4月の終わりに 夏の天の川 を撮る

| ---------------------------------------------------- 12mm、ISO1600、f2.8、70秒、マニュアルWB、LEE SP-31 ソフト №1、Raw 高感度NRはoff、長秒時NRはon、赤道儀で恒星追尾撮影、揖斐谷 SONY α7RM5 + FE 12-14mm F2.8 GM 2025年04月30日02時14分 |

M44プレセペ星団 に火星が接近

| M44プレセペ星団 に火星が接近 火星が かに座の宝石箱 とも呼ばれる プレセペ星団 に接近している。5/5~5/6はプレセペ星団に火星が侵入するという珍しい現象が見られる 火星の明るさは0.9等と一時期と比べて暗くなっているが、それでも存在感を放っている 市街地の光害に加えて黄砂を伴う春霞が覆っている。これだけ高度が低いと、なおさら影響は避けられない プレセペ星団をここから肉眼で識別することは困難だが、火星が目印となるので、見当をつけて試写を繰り返して対象を確認する。赤道儀の追尾精度を信頼して60秒間露光の1枚撮り 揖斐谷では西天の低い高度の天体は山稜が邪魔をするので、撮影ができない。光害はいかんともしがたいが、撮れただけよしとしよう 問題は5/5~5/6の天候 天候に恵まれれば、M44+火星 の撮影に続いて夜明けまでみずがめ座η流星群の撮影となるはず。結局は運を天にまかせるしかないという、いつもの星空観望と何ら変わるところはない悲しさ ---------------------------------------------------- 180mm、ISO800、f2.8、60秒、マニュアルWB、サイトロン スターエンハンサー、Raw 高感度NRはoff、長秒時NRはon、赤道儀で恒星追尾撮影、美濃平野部 SONY α7M4 + TAMRON 70-180mm F/2.8 Di III VXD 2025年04月29日23:06、美濃平野部 |

輝く 夏の星座

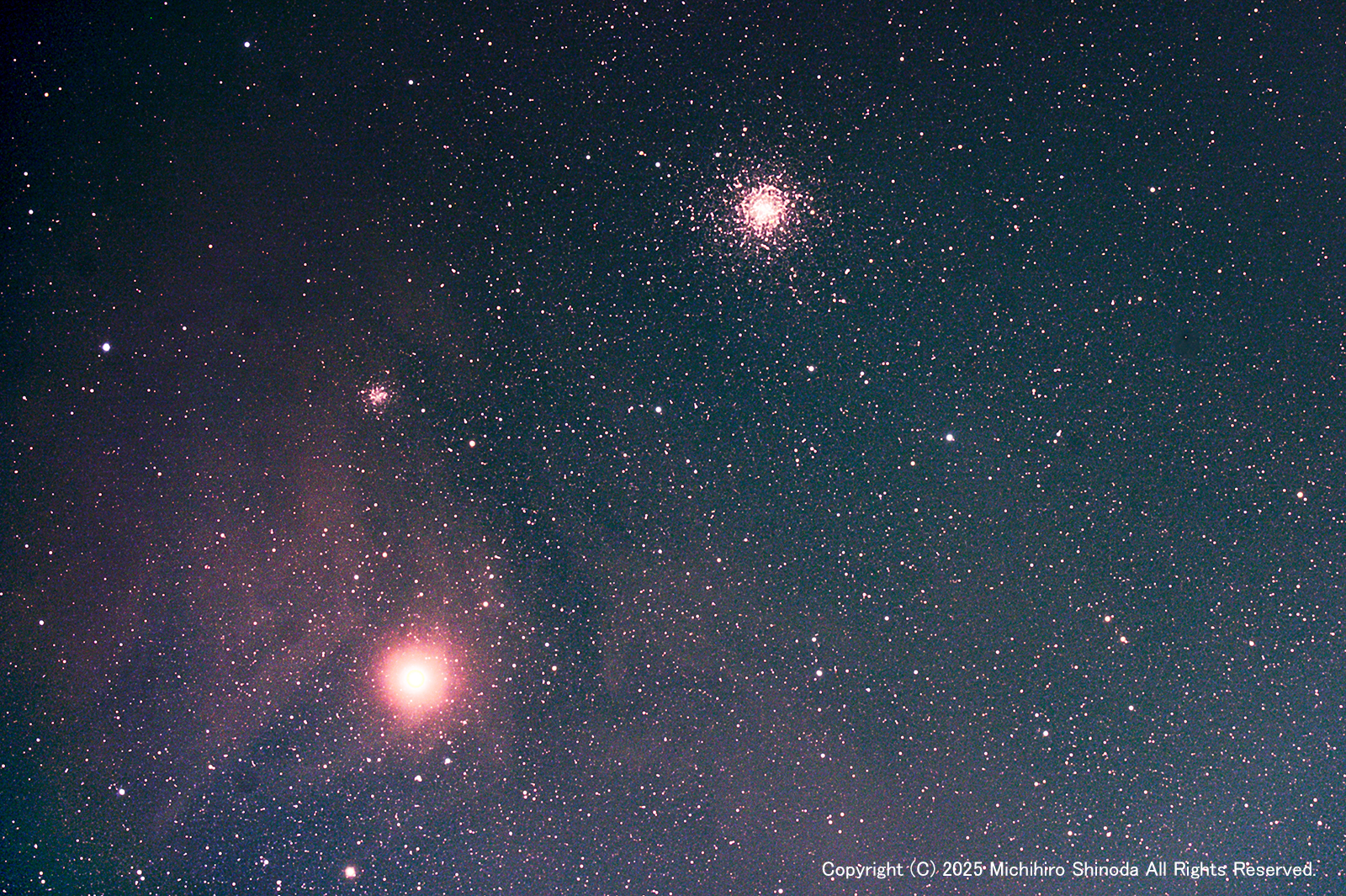

| さそり座のα星アンタレスとその周辺 揖斐谷から見た南天は、名古屋方向から差し込む強烈な光害が避けられない おまけに黄砂のために日中は霞んでいた 夏の星座を代表するさそり座は、高度が低い。しかもここでは山の稜線が邪魔をするため、長い時間は撮影できない そのためというわけでもないが、満足のいく撮影はなかなか難しい 上の写真に写っているのは、1等星タンタレスとその右上には球状星団M4。アンタレスのすぐ上には小さな球状星団NGC6144も写っている M4は大きな星団だが、小さく見えるNGC6144も識別できる。実はM4とNGC6144はほぼ同じ大きさの球状星団。違うのは地球からの距離でM4が7200光年に対してNGC6144は2万9000光年とはるか遠くにある。そのためほぼ同じ大きさの球状星団でありながら、これだけの違いとなっている アンタレス付近がもやっとしているのは、暗い星間ガスが覆っているからと考えられている。星団が黄色っぽく見えるのもこの星間ガスのためである ---------------------------------------------------- カメラ SONY α7M3(IR custom) 鏡 筒 SD81S(リングスペーサーに換装)、SDフラットナーHD+レデューサーHD、625mm×0.79(F7.7→6.1) 赤道儀 SXD2、ノータッチガイド ISO3200、露出時間 1034秒 (ダーク減算後、σクリッピング加算平均コンポジット処理) 撮影開始 2025年04月27日00:13:44、揖斐谷 |

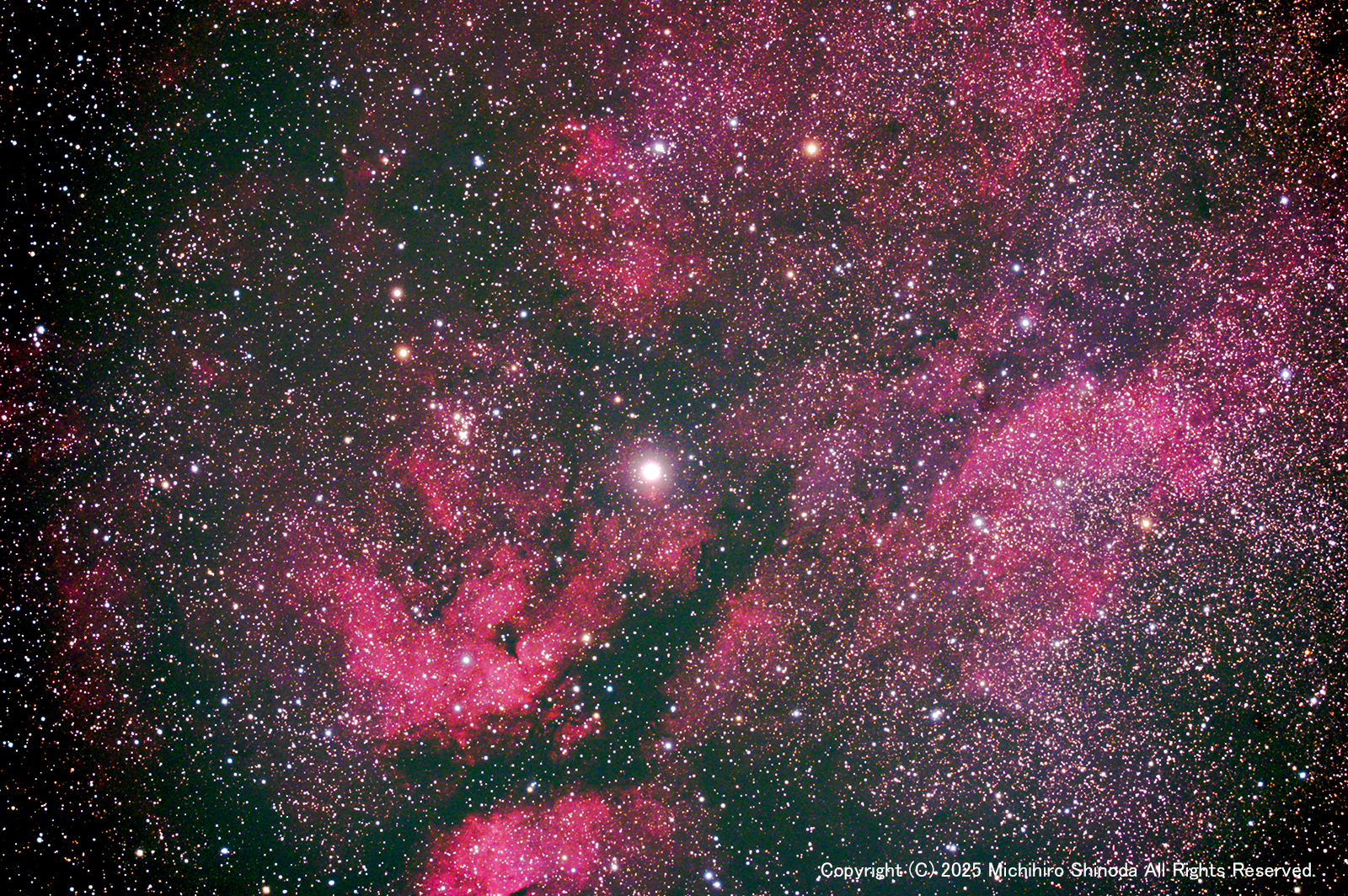

| はくちょう座γ星サドル(Sadr) と 散光星雲群 サドルは黄色超巨星。固有名はIAEによって2016年に正式に承認された 天の川のまっただ中にあり、はくちょう座は多くの散光星雲の中にある。サドルは、はくちょう座の北十字の交点に位置する 明るさは2.23等 ---------------------------------------------------- カメラ SONY α7M3(IR custom) 鏡 筒 SD81S(リングスペーサーに換装)、SDフラットナーHD+レデューサーHD、625mm×0.79(F7.7→6.1) 赤道儀 SXD2、ノータッチガイド ISO6400、露出時間 1033秒 (ダーク減算後加算コンポジット処理) 撮影開始 2025年04月27日01:26:50、揖斐谷 |

| M16 と M17 M16(上)はわし星雲(イーグル星雲)と呼ばれるへび座にある星雲 M17(下)はオメガ星雲、白鳥星雲などと呼ばれるいて座にある星雲 M16、M17ともに散光星雲 夏の天の川の中で輝いている ---------------------------------------------------- カメラ SONY α7M3(IR custom) 鏡 筒 SD81S(リングスペーサーに換装)、SDフラットナーHD+レデューサーHD、625mm×0.79(F7.7→6.1) 赤道儀 SXD2、ノータッチガイド ISO3200、露出時間 420秒 (ダーク減算後加算コンポジット処理) 撮影開始 2025年04月27日00:57:52、揖斐谷 |

| いて座の散光星雲 M17 Ω(オメガ)星雲 白鳥星雲などとも呼ばれる ギリシア文字のオメガに似ていることから名付けられた。見かけ上は、満月の大きさほどもある。明るさはおよそ8等なので、肉眼では識別できない ---------------------------------------------------- カメラ SONY α7M3(IR custom) 鏡 筒 SD81S(リングスペーサーに換装)、SDフラットナーHD+レデューサーHD、625mm×0.79(F7.7→6.1) 赤道儀 SXD2、ノータッチガイド ISO3200、露出時間 965秒 (ダーク減算後加算コンポジット処理) 撮影開始 2025年04月27日01:07:03、揖斐谷 |

薄明直前 夏の天の川 を撮る

| この日の月没は01時12分。そして天文薄明は04時07分。ちょうど上弦の月にあたり、月没後も月明かりが残る 春は星空に恵まれないことが多い。この夜も夜空が霞んでいる 今回は春の星空から宇宙を見る、を狙おうと考えたが下弦の月が強烈すぎた まあ夏の天の川が見られただけ良しとしよう、とあっさりと獲得目標を変更 南天の方角は山の稜線が邪魔をする。またその向こうには名古屋方面からの強烈な光害が、これでもかと押し寄せる おまけに、いつものことではあるけれど、人工衛星がひっきりなしに横切る 賑やかを通り過ぎて、もう少し静かな夜空がいい、というのは贅沢か σクリッピングによる人工衛星の光跡を消そうかと思ったが、比較的低感度で長時間露光をかけて撮る良さもある。夜明け近くなって三脚は凍り付いているが、その分夜空の状態はいいだろうと無理して光跡を消すことをやめる 夏の天の川の右上には さそり座の1等星アンタレスがひときわ赤く輝く。天の川に沿って目を左上に向けると夏の大三角が容易に目に入る。わし座の1等星アルタイルの左下には、可愛いいるか座が寄り添っている 次は下弦の月あたりか ---------------------------------------------------- 14mm、ISO800、f2.0、60秒、マニュアルWB、LEE SP-31 ソフト №1、Raw 高感度NRはoff、長秒時NRはon、赤道儀で恒星追尾撮影、揖斐谷 SONY α7M4 + FE 14mm F1.8 GM 2025年04月05日03時29分 |